Nos patients avant et après leurs opérations

Package Embolisation de la prostate

A partir de

Transfert aéroport

1 à 2 nuits d’hospitalisation

Consultation pré et post-chirurgie

Votre chirurgie

Contrôle médical

Examens pré-chirurgie

Assistance TDS 7 jours /7

Ils ont fait confiance à TDS, ils témoignent

Avis certifiés de nos patients

Avis médical gratuit

Comment ça marche?

En quoi consiste l’embolisation de la prostate?

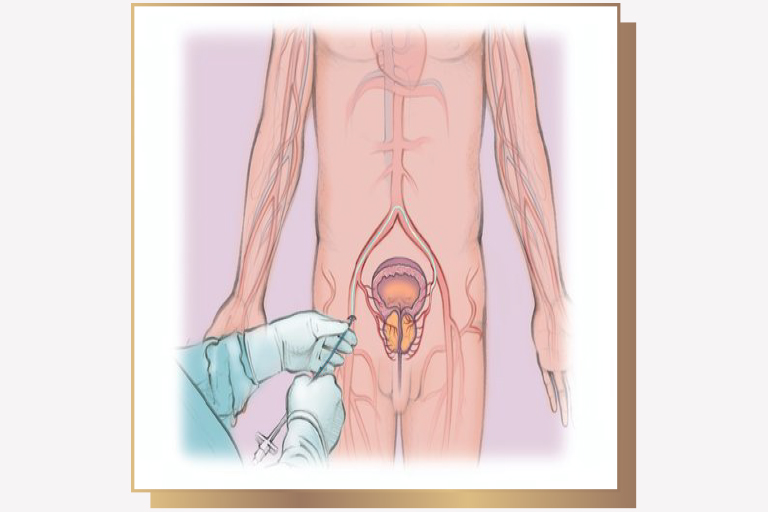

L’embolisation de la prostate est une méthode innovante pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate sans recourir à la chirurgie. Cette procédure mini-invasive implique de cibler les vaisseaux sanguins irriguant la prostate pour créer une ischémie et ainsi diminuer la taille de la glande. Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là, car l’embolisation permet également de réduire les récepteurs alpha 1 adrénergiques responsables de la constriction musculaire, améliorant ainsi les troubles de la vessie. Grâce à cette approche novatrice, les patients peuvent espérer une amélioration significative de leur santé sans avoir à subir une intervention chirurgicale lourde. La pertinence de ce traitement est particulièrement remarquable pour les glandes dont le volume dépasse les 80 grammes. Après seulement 6 à 12 mois, les résultats sont presque identiques à ceux obtenus par la résection urétérale conventionnelle de la prostate, sans les complications associées. Cette méthode est réalisée en ambulatoire et peut parfois nécessiter une nuit d’hospitalisation. Cependant, elle permet un retour immédiat à un rythme de vie normal. En particulier, on n’a enregistré dans aucun cas d’éjaculation rétrograde et de baisse de la libido. Les complications rapportées dans toutes les études sont extrêmement rares, bien moins que dans toutes les autres procédures. Pour faire simple, il n’y a aucun risque de saignement, qu’il soit précoce ou tardif, lors de l’embolisation de la prostate. Cela en fait le traitement idéal pour tous les patients qui recherchent une efficacité thérapeutique sans prendre de risque de complications.

Quel est le coût de l’embolisation de la prostate en Tunisie?

Le prix de l’embolisation de la prostate en Tunisie varie selon la technique chirurgicale demandée et selon l’étendue de l’opération. Pour plus d’informations sur l’embolisation de la prostate en Tunisie, demandez un devis gratuit personnalisé.

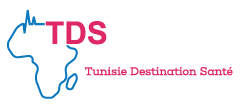

Comment se déroule le processus d’embolisation de la prostate?

Pour prendre soin de notre patient, nous le positionnons confortablement en décubitus dorsal, avec les jambes légèrement écartées. Dans la plupart des cas, soit environ 90%, nous intervenons via l’artère radiale située au niveau du poignet. Ainsi le patient peut descendre sur ses pieds juste après l’intervention et aller aux toilettes. L’artère est ainsi canulée à l’aide d’un système spécial d’aiguilles, de fils de guidage et de cathéters vasculaires (technique dite de Seldinger). De là, des cathéters plus fins sont insérés de manière rétrograde sous contrôle radiologique angiographique jusqu’aux artères iliaques externes et communes. : L’artère se dirige vers les artères iliaques internes et pudendales, avant de rejoindre les branches prostatiques de celles-ci. Ces dernières sont chargées de transporter le sang directement vers la prostate. À ce stade, des substances sont introduites par les cathéters en fonction de la taille et des caractéristiques des vaisseaux. Ces substances ont pour effet de provoquer la fermeture des vaisseaux. Il peut s’agir de petits morceaux d’éponge de fibrine qui adhèrent directement aux vaisseaux, ou de fluides sclérosants qui épaississent directement les composants sanguins, voire de fils de tungstène très fins qui forment une sorte de bourre. Il est essentiel de noter que, dans les deux cas, une obstruction vasculaire se produit, créant un bouchon temporaire ou permanent dans les vaisseaux affectés. Selon la taille de l’adénome et la constitution anatomique des vaisseaux, l’intervention peut se faire d’un côté ou des deux côtés. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire de canuler les deux artères fémorales si une approche rétrograde jusqu’à la bifurcation aortique n’est pas possible, obligeant ainsi à faire descendre l’outil par l’iliaque commune controlatérale.Cette opération est généralement réalisée sous anesthésie locale, tout au plus avec une sédation modeste, dans la salle d’angiographie, non pas par le chirurgien urologue mais par le radiologue interventionnel.

Vous avez une question ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Quelles sont les suites opératoires de l’embolisation de la prostate?

Après une embolisation de la prostate, on remarque une hausse du débit urinaire. Cela est dû à la destruction des fibres nerveuses et à une réduction des cellules musculaires lisses, ce qui entraîne une amélioration du flux urinaire. Pour commencer, lorsqu’il y a un gonflement causé par l’inflammation et la destruction des cellules, cela peut provoquer une douleur lors de la miction en raison de l’élargissement de la prostate, qui peut même mener à un blocage total. La mise en place d’une sonde vésicale pour 24 à 48 heures, combinée à un médicament anti-inflammatoire, est suffisante pour contenir le processus. Lorsque le blocage urinaire se produit à un stade avancé, après quelques mois, il est important de vérifier si la glande a augmenté de volume ou si une inflammation s’est développée. Dans certains cas, une solution consiste à utiliser temporairement une sonde vésicale et à procéder à une nouvelle embolisation de la prostate, ce qui résout le problème dans environ 10% des cas.

Quels sont les résultats typiques de l’embolisation de la prostate?

Chez la majorité des patients, cette méthode entraîne une légère amélioration du flux urinaire et des problèmes urinaires, tout en préservant l’éjaculation normale et sans affecter la continence. En somme, bien que moins invasive que les techniques ablatives telles que l’adénomectomie, la TURP et les techniques au laser, cette méthode présente des résultats nettement inférieurs et ne devrait pas être privilégiée comme traitement de premier choix. Optons plutôt pour des options plus efficaces. Lorsqu’il y a une réduction du volume du tissu prostatique due à l’ischémie, cela ne se produit pas immédiatement car il faut d’abord que les cellules meurent, puis que l’organisme les élimine. C’est pourquoi le cathéter doit rester en place pendant quelques semaines. Une fois retiré, il peut y avoir une reprise de la miction spontanée qui se caractérise par une difficulté à uriner avec des urines contenant du sang et un besoin pressant et fréquent d’uriner. Cependant, dans la plupart des cas, il n’y a ni douleur ni brûlure. Ces symptômes reviennent généralement à la normale en deux à quatre semaines. La principale complication est que la miction est retardée ou ne reprend pas, ce qui entraîne la pose d’un cathéter permanent ou des périodes prolongées de sondage. Une fois sorti de la clinique, il est temps de reprendre graduellement une activité physique raisonnable. Vous pouvez marcher, monter et descendre des escaliers sans problème. Après environ deux semaines, vous pourrez également reprendre la conduite d’une voiture en toute sécurité. Cependant, gardez à l’esprit de ne pas en faire trop et d’éviter les tâches qui exigent beaucoup d’efforts, comme soulever des objets lourds ou pratiquer des exercices épuisants tels que la gymnastique, le golf, le tennis ou la course à pied, pendant les trois premières semaines suivant l’opération. Il est également important de ne pas faire de vélo ou de conduire une moto pendant cette période. C’est le temps nécessaire pour permettre au tissu cicatriciel approprié de se former dans les zones touchées.

Questions fréquentes

Quelle est l'efficacité à long terme de l'embolisation de la prostate?

L’embolisation de la prostate a montré des résultats positifs à long terme, avec de nombreux patients rapportant une amélioration durable de leurs symptômes urinaires pendant plusieurs années après la procédure.

Comment l'embolisation de la prostate affecte-t-elle la fonction sexuelle?

Contrairement à certaines autres procédures de traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), l’embolisation de la prostate a un faible risque de causer des dysfonctionnements sexuels, et certains patients peuvent même constater une amélioration.

L'embolisation de la prostate est-elle une option viable pour les hommes avec des comorbidités sévères?

Oui, l’embolisation de la prostate est souvent une option appropriée pour les hommes ayant des comorbidités sévères qui les rendent inaptes pour des interventions chirurgicales plus invasives.

Quelle est la différence entre l'embolisation de la prostate et la résection transurétrale de la prostate (RTUP)?

La principale différence est que l’embolisation de la prostate est une procédure non invasive qui bloque le flux sanguin vers la prostate, tandis que la RTUP est une intervention chirurgicale qui enlève physiquement une partie de la prostate.

Peut-on effectuer l'embolisation de la prostate sous sédation consciente plutôt que sous anesthésie générale?

Oui, l’embolisation de la prostate peut être réalisée sous sédation consciente, ce qui réduit les risques associés à l’anesthésie générale et permet un rétablissement plus rapide.

L'embolisation de la prostate est-elle efficace chez les hommes ayant une prostate de grande taille?

Oui, l’embolisation de la prostate est particulièrement efficace chez les hommes avec une prostate de grande taille, où d’autres traitements peuvent être moins efficaces ou plus risqués.

Quels sont les critères de sélection pour déterminer si un patient est un bon candidat pour l'embolisation de la prostate?

Les critères incluent la gravité des symptômes urinaires, la taille de la prostate, la réponse aux traitements médicaux précédents, et l’état de santé général du patient.

Comment l'embolisation de la prostate affecte-t-elle les niveaux d'antigène spécifique de la prostate (PSA)?

L’embolisation de la prostate peut entraîner une réduction des niveaux de PSA, car elle réduit la taille de la prostate et diminue l’inflammation.

Quel est le taux de complications associé à l'embolisation de la prostate?

Le taux de complications pour l’embolisation de la prostate est relativement faible, avec des effets secondaires mineurs tels que des douleurs pelviennes temporaires et des symptômes urinaires transitoires.

L'embolisation de la prostate est-elle couverte par les assurances maladie?

La couverture par les assurances maladie peut varier, mais de plus en plus de compagnies d’assurance reconnaissent l’efficacité et la sécurité de l’embolisation de la prostate et offrent une couverture pour cette procédure.